人们常用“大海捞针”比喻“范围大,没有线索,事情很难办成”等情况,在科学研究中,也不乏这种需要“大海捞针”的工作,比如寻找人体中能跟某个分子结合的蛋白质。

近日,中国科学院大连化学物理研究所科学家们研发出了一种新的“寻找”方法,能够该在复杂的蛋白质混合体系中高灵敏度地“锁定目标”,甚至还能精确定位结合位点,为新药研发增添了一枚利器。

“哪个蛋白质跟我结合”,

这个问题有这么重要么?

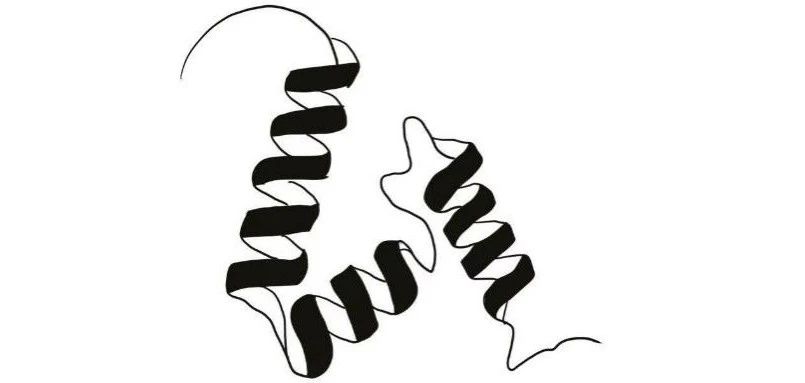

我们的身体就像一台高度复杂、精密有序运转的加工厂,蛋白质则是这个工厂里的工作人员,有着不同的分工和职能:

一些是“加工者”,负责与不同的原料分子结合并加工成产品,为身体不断提供养料;一些则是“决策者”,通过与营养分子或金属离子等结合,感知外界的环境状态,比如判断身体中是否有足够多的营养物质,以此来指导其他工作人员的工作;还有一些起着“上传下达”的作用,可以传达“决策者”蛋白的指令,也可以监督“加工者”的行为,及时“开除”行为异常的加工者。

不同角色的蛋白质各司其职,共同保证人体的有序运行。而那些与蛋白发生作用的“原料分子”“营养分子”“金属离子”或“异常加工者蛋白”等在生物学研究中被统称为配体。

如果我们能够深入了解蛋白质与配体的“配对”关系和作用,就能够探明一些疾病的成因,更能有针对性地研发相应的药物。通过找到在体内与药物结合的蛋白质,不仅可以了解药物治疗疾病的机制,还能帮助我们判断该药物是否还会与其他蛋白质发生作用,从而评估药物可能存在的毒副作用。

当然,要想做出有效的药物,不仅是要锁定“靶标”,更要命中“靶心”。既能够鉴定与配体结合的蛋白质,同时也能找到结合位点,才是科研人员追求的目标。

锁定“靶标”的同时命中“靶心”?

太难了!

然而,这些信息非常难于“捕获”!

据统计,人体内本就有超过2万个基因,1个基因可以编码合成10种以上的蛋白质,而合成的蛋白质又可能进行多种翻译后修饰改变其结构和功能,因此生物体内蛋白质的复杂程度可想而知。在海量的人体蛋白质中,想要通过逐一“排查”的方式找到与某一配体结合的蛋白质,无异于“大海捞针”。

传统方法有两种。

一种是根据经验预测哪些蛋白质会和想要研究的配体结合,就把这些蛋白质从“海”里捞出来,然后在“岸”上与目标配体进行结合试验。比如在体外纯化蛋白层次利用核磁共振、X射线晶体衍射、表面等离子共振等技术研究二者结合位点和结合亲和力信息。

这种方法的问题在于依赖于经验,本身就有很大的不准确性和局限性;另外,这种方法需要将蛋白质从“海”里捞出来,脱离了原有的“生长”环境,蛋白质是否已经发生了改变,无法得知,因此结果的准确性不能保证。

另一种方法是,以配体的特性为“诱饵”,并对配体外接一些分子基团作为“把手”,然后把“诱饵”投入“海”中,则会“钓”到一些和这个“诱饵”特性相吸的蛋白质,当配体与“咬”了“诱饵”的蛋白质结合在一起后,通过“把手”把整个结合的物质从“海”里“钓”出来。比如在复杂生物体系中利用亲和纯化法研究配体和蛋白的互作组成信息。

这种方法面临的问题是,有些配体化学结构简单,没有合适的空间再进行“把手”的修饰;另外,配体经过了修饰后,也可能导致其性质的变化,因此同样不能保证结果的准确性。

除了这两种传统的方法,近年来,研究人员发现当配体与蛋白质结合后,会伴随着能量状态的变化,因此,可通过“检测”蛋白质能量的变化,来“判断”是否与配体发生了结合。这类方法无需对配体进行“把手”修饰,直接在复杂生物蛋白体系中对配体和蛋白互作进行研究,相对来说更加准确和“省力”。但是此类方法只能分析全局蛋白质能量的变化,而无法确定蛋白质能量变化所发生的区域;另外,对于多结构域的蛋白,局部蛋白质结构的变化对整体能量状态仅有微小影响,因此从整体角度很难捕捉。

新方法,让“大海捞针”也能变得轻松

近日,中国科学院大连化学物理研究所叶明亮研究员团队,创新性地开发了一种PELSA方法,实现了锁定“靶标”的同时命中“靶心”,该方法能在复杂的蛋白质混合体系中高灵敏度地“锁定”发生能量变化的蛋白质及其区域,并能够测出生物分子与蛋白局部结合亲和力。工作成果发表在于12月10日发表在《自然-方法》上。(点文末”阅读原文“直达论文)

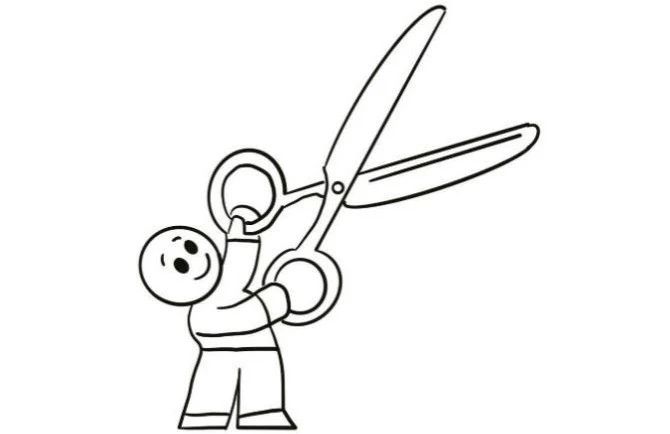

该方法的原理是,靶蛋白质在结合配体后,结合区域的能量会降低,稳定性会提高,该蛋白区域组成的氨基酸序列“刚性”增加,而不容易进入蛋白酶的活性“区域”。因此,在该方法中蛋白酶是识别蛋白质局部稳定性的探针。

在鉴定过程中,使用大量的蛋白酶对处于天然状态下的蛋白质进行短时间酶切。大量蛋白酶的加入使得蛋白质经历一个“逐级”酶切的过程,即蛋白质首先被酶切为蛋白大片段,然后大片段进一步被酶切为适合质谱检测的肽片段(即肽段)。而由于肽段是在蛋白质天然状态下产生的,因此这些肽段的丰度能够反映不同蛋白质上不同区域的能量状态(即蛋白质的局部能量状态)。

当配体与蛋白质结合时,会引起配体结合区域能量状态的改变,通过质谱比较配体结合前后相同胰蛋白酶处理条件产生的肽段的信号强度,存在差异的肽段所归属的蛋白质即为与配体结合的蛋白质,而差异肽段在蛋白质上对应的位置即为配体的结合区域。

研究表明这种PELSA方法在鉴定配体结合蛋白和结合区域方面具有极高的灵敏度。而且,PELSA方法操作极为简单,无需对配体进行化学修饰、不依赖亲和力大小,能够直接在细胞裂解液等复杂样品中“锁定”构象发生变化的蛋白质。

科研团队将PELSA方法用于药物、金属离子、翻译后修饰肽段、代谢物及抗体等多种生物分子的结合蛋白鉴定,均展现出高灵敏的靶蛋白鉴定性能和精准的结合区域“定位”能力,证明了PELSA方法可作为一个通用、广谱的新型蛋白质组学分析平台,可用于研究生物领域各种配体与蛋白质的相互作用。

未来展望

在过去的十年,药物研发领域每年诞生的“重量级”新药聊聊无几,与此同时,药物和蛋白质的结合信息也被不断证明在药物研发中具有重要意义。

该研究开发的全新蛋白质组学技术PELSA能够直接在复杂体系中高灵敏度地识别蛋白质微小的构象变化,不仅可以“锁定”药物结合蛋白,还可以高分辨率地精确“定位”结合位点,通过将这些药物结合蛋白信息与表型进行关联,能够加速新药研发。

此外,除了与药物等配体结合,蛋白质剪接体的变化、翻译后修饰变化(例如磷酸化、糖基化)、聚集状态变化(例如神经退行性疾病)等均会引起蛋白质能量状态的变化,从而能够被PELSA技术捕捉到。未来,团队期待与国内外公司、高校、医院等展开深入合作,推动PELSA在不同场景中的应用,使其成为医药、环境等生命科学领域研究的利器。

作者:李柯佳 陈思 李亚楠

作者单位:中国科学院大连化学物理研究所

本文首发于“科学大院”公众号